子どもたちの成長を支える保育士は、社会から大きな期待が寄せられている職業です。

新卒の学生はもちろん、別の仕事からの転職組や子育て経験を活かしたいと考える主婦など、保育士になることを目指す方々の背景はさまざまです。

この記事では、保育士になるための具体的な方法や必要な情報を解説していきます。

- 【保育士を目指す方へ】無料相談で夢への第一歩を

- 保育士になりたい気持ちはあってもどうやって始めればいいか迷っているなら、ぜひウィルオブにご相談ください。経験豊富なアドバイザーが親身になってアドバイスします。

仕事や家事と両立しながら保育士を目指す方にも、保育業界に精通したコンサルタントが最適なプランをご提案します。まずは無料相談をご利用ください。 >>相談・登録はこちら

目次

保育士の仕事とは

保育士の職業について理解を深めることは、資格取得への第一歩です。

ここでは保育士の仕事内容・求められる資質・社会における役割を見ていきます。

保育士になる方法をすぐに知りたい方は「保育士になる2つの方法」にお進みください。

保育士の仕事内容

保育士は子どもたちの生活全般をサポートする専門家として、日々の保育活動や教育的な取り組みを行います。

子どもたちの年齢や発達段階に応じた遊びの計画を立て、安全で充実した保育環境を整えることも大切な役割です。

また保護者からの相談対応や、きめ細やかな連携を図ることで、子育て支援の専門家としての機能も果たしています。

くわしくは「保育士の仕事内容とは?魅力やなり方や幼稚園教諭との違いも解説」で紹介していますので、あわせて参考にしてください。

保育士に求められる資質

保育の現場では子どもたちの心身の健やかな成長を支えるため、豊かな愛情と深い専門知識が不可欠です。

子どもの気持ちに寄り添える共感力や、予期せぬ出来事に対応できる柔軟性も、保育士には欠かせない要素として挙げられます。

さらに保護者や同僚との円滑なコミュニケーション能力も、保育の質を高めるために必要です。

保育士の社会的役割

保育士は単なる子どもの世話役ではなく、次世代を担う子どもたちの人格形成に関わる重要な存在として位置づけられます。

共働き世帯の増加や核家族化が進む現代社会において、専門的な知識と技術を持つ保育士の存在は子育て支援の要です。

また地域の子育て支援の中核を担う専門家として、社会全体の子育て環境向上にも貢献しています。

保育士になる2つの方法

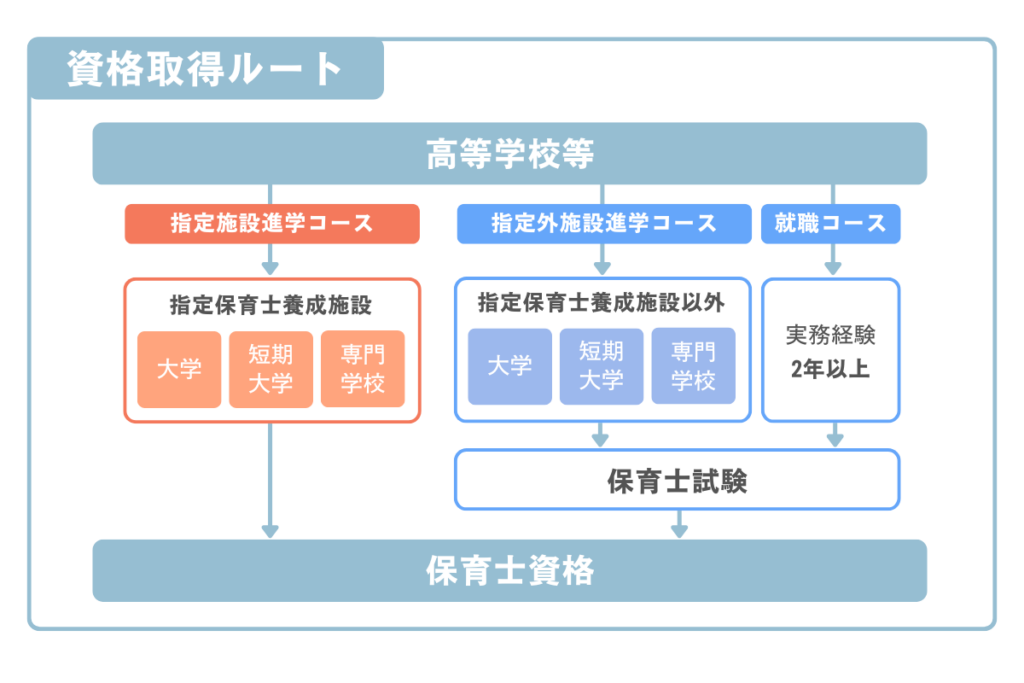

※参照:厚生労働省「保育士になるには?」

保育士に必須の保育士資格の取得方法は、大きく「指定保育士養成施設を卒業する方法」「保育士試験に合格する方法」の2つに分かれます。

それぞれの特徴を理解し、自分に合った方法を選択しましょう。

資格を得たのち都道府県に登録し、保育士証を取得すると晴れて保育士として働けます。

保育士証については「保育士証とは?知っておくべき手続きと取得メリットを徹底解説」で紹介しているので、ここでは資格取得に注目して解説します。

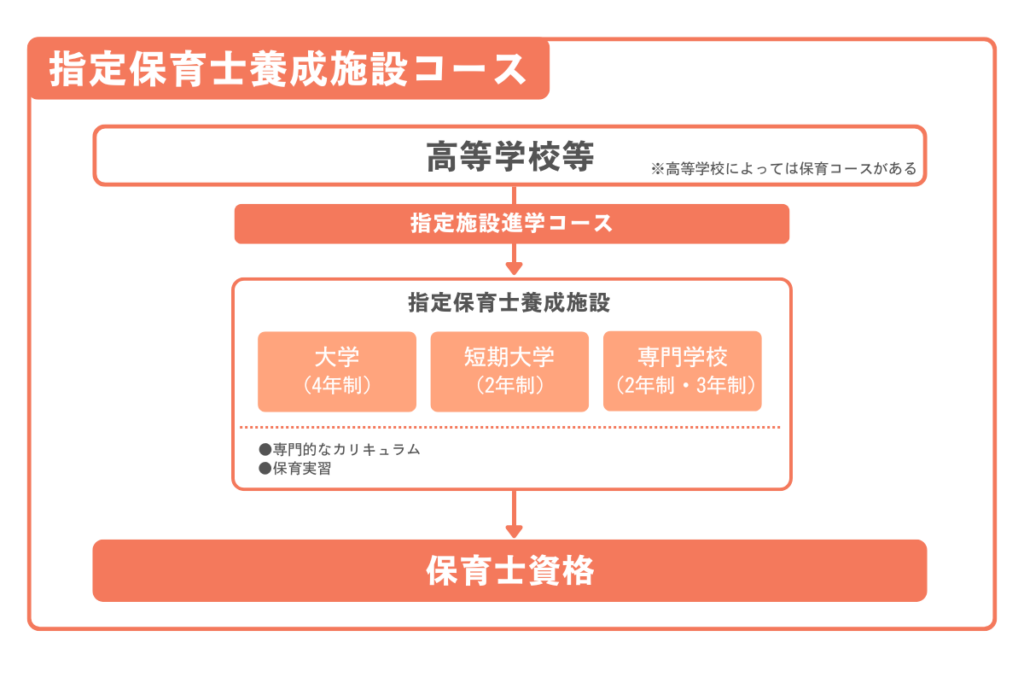

指定保育士養成施設を卒業する方法

※参照:厚生労働省「保育士になるには?」

指定保育士養成施設とは厚生労働大臣が認定した教育機関のことで、大学・短期大学・専門学校が指定されています。

これらの施設で必要な単位を修得して卒業すると、試験を受けることなく保育士資格を取得可能です。

実践的な学びと充実した実習プログラムにより、即戦力となる人材を育成しています。

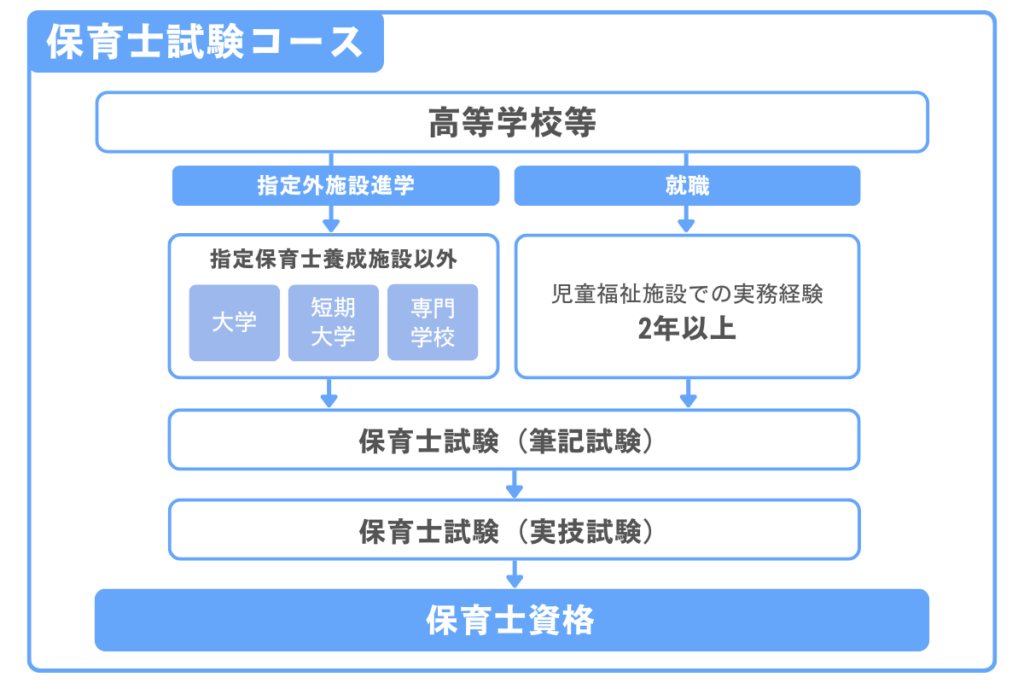

保育士試験に合格する方法

※参照:厚生労働省「保育士になるには?」

保育士試験は年に2回実施され、筆記試験と実技試験の両方に合格することで資格を取得できます。

受験資格に年齢制限はなく、おおむね高校卒業以上であれば受験が可能で、社会人や主婦の方々にとって現実的な選択肢です。

※参考:一般社団法人全国保育士養成協議会「受験資格詳細」

独学での準備もできますが、通信講座や対策講座を活用する方も多く見られます。

それぞれのメリット・デメリット

養成施設と保育士試験それぞれのメリット・デメリットをまとめました。

自身の状況や目標に応じて、最適な方法を選択しましょう。

【養成施設での取得】

| メリット |

|

|---|---|

| デメリット |

|

【保育士試験での取得】

| メリット |

|

|---|---|

| デメリット |

|

指定保育士養成施設で資格を取得する

養成施設での資格取得は、実践的なスキルと専門知識を同時に身につけられる王道のルートです。

ここでは各教育機関の特徴や、必要な費用・期間について解説します。

大学・短大・専門学校の違い

保育士資格を取得できる養成施設には、大学・短期大学・専門学校の3種類があります。

教育機関ごとに特徴が異なるため、以下にポイントをまとめました。

大学

- 幼稚園教諭免許と保育士資格のダブル取得が一般的

- 幅広い教養と専門知識を体系的に学べる

- 研究的な学びや理論面での理解が深められる

学生生活が4年間と長いため、サークル活動・ボランティア・留学など、多様な経験を通じて人間的な成長も図れます。

保育現場での初任給が高めに設定されていることも多いほか、保育分野以外の一般企業に就職するなどの進路も選べるのが利点です。

短期大学

- 2年間で効率的に資格取得が可能

- 実践と理論をバランスよく学べる

- 比較的早期に現場デビューできる

地域に密着した学校が多く、地元の保育施設との連携が充実しています。

また2年間という短期集中型のカリキュラムにより、保育の専門科目に特化した効率的な学びができ、在学中から地域の子育て支援活動に参加も可能です。

専門学校

- 現場で即戦力となる実践力が身につく

- 現役保育士による実践的な指導が受けられる

- 1~3年間と柔軟な修業期間が選べる

少人数制の授業が一般的で、一人ひとりの習熟度に応じたきめ細やかな指導を受けられるメリットがあります。

職業訓練給付金の対象となるコースも多く、経済的な支援を受けやすいことも特徴です。

費用と期間の目安

公立大学の学費は、年間約55万円・4年間で240~255万円程度(入学料等含む)が目安です。

私立大学の場合、一般的に年間の学費(授業料・設備費・実習料など)は約100万円で、4年制大学400~500万円・短期大学200~300万円が卒業までにかかります。

専門学校の学費の目安は、東京都の例だと2年間で220万円程度です。

ただしいずれの場合も、各種奨学金制度や教育ローンの活用で負担は軽減できます。

修業期間は大学が4年・短期大学が2年・専門学校は1~3年とさまざまですが、いずれも卒業と同時に資格取得が可能です。

※参考:

文部科学省「2023年度学生納付金調査結果(大学昼間部)」

文部科学省「私立大学等の令和5年度入学者に係る学生納付金等調査結果について」

公益社団法人東京都専修学校各種学校協会「学費と生活費」

保育士試験で資格を取得する

保育士試験は、養成施設に通うことなく資格取得を目指せる方法として注目されています。

ここでは試験の具体的な内容や、効果的な対策方法などを紹介します。

試験の概要

保育士試験は毎年2回実施されており、筆記試験と実技試験の両方に合格する必要があります。

-

前期試験:筆記試験4月・実技試験6月

後期試験:筆記試験10月・実技試験12月

※参考:一般社団法人全国保育士養成協議会「令和7年試験案内」

筆記試験で各科目6割以上得点した場合のみ、実技試験に進めます。

全国の合格率は例年20~30%と決して高くありませんが、計画的な学習と適切な対策により、合格を目指すことは十分に可能です。

試験科目の構成

保育士試験は筆記試験9科目と実技試験で構成されており、すべての科目に合格する必要があります。

1科目目:保育の心理学

2科目目:保育原理

3科目目:子ども家庭福祉

4科目目:社会福祉

5科目目:教育原理

6科目目:社会的養護

7科目目:子どもの保健

8科目目:子どもの食と栄養

9科目目:保育実習理論

1. 音楽に関する技術

2. 造形に関する技術

3. 言語に関する技術

(必ず2分野を選択)

※参照:一般社団法人全国保育士養成協議会「令和7年試験案内」

筆記試験では、法令や制度の理解を問う問題が多く出題されるほか、実践的な場面での対応力を確認する事例問題も増加傾向にあります。

とくに「保育原理」「子ども家庭福祉」「保育の心理学」は重点的な学習が必要です。

実技試験では基礎的な技術に加え、保育現場での応用力が問われます。

頻出分野を把握し、過去問題を活用した効率的な学習を進めるほか、最新の保育事情や法改正にも注意を払うことが欠かせません。

試験対策のポイント

独学での合格を目指す場合は、市販の参考書やオンライン講座を活用し、計画的な学習を進めることが大切です。

通信講座や対面式の講座を利用すれば、専門家のサポートを受けながら効率的に試験対策を進めることができます。

また実技試験対策としては、ピアノや手遊びなどの練習を日常的に行うことがおすすめです。

社会人・主婦が保育士を目指すには

仕事や家事との両立を図りながら保育士資格の取得を目指す方が増えています。

ここでは、効率的に資格取得を進めるためのポイントや活用できる支援制度についてお伝えします。

働きながら資格取得する方法

通信教育課程のある養成施設や、スクーリングが週末中心の講座を選択することで、現在の仕事を継続しながら学ぶことが可能です。

また、eラーニングシステムを導入している教育機関であれば、空き時間を活用した効率的な学習を進めることができます。

自分のライフスタイルに合わせて、無理のない学習計画を立てることがポイントです。

活用できる支援制度

厚生労働省が実施する「保育士修学資金貸付制度」や、「教育訓練給付金制度」などの公的支援を利用できる可能性があります。

また、ひとり親家庭を対象とした支援制度や、自治体が独自の助成制度などを設けている場合も多いです。

制度を上手に活用することで経済的な負担を軽くできるため、事前に調べておくことをおすすめします。

仕事と勉強を両立するコツ

学習時間の確保が最大の課題となりますが、通勤時間や昼休みを活用した隙間時間学習が効果的です。

家族の理解と協力を得ることも、継続的な学習を進める上では欠かせません。

また、同じ目標を持つ仲間とオンラインで情報交換し、モチベーションを保ちながら学習を進めることもおすすめです。

保育士資格を取得したら

保育士資格を取得した後の道筋を理解しておくことは、モチベーション維持の観点からも大切です。

ここでは就職状況や将来性について解説します。

保育士の就職状況

保育士の求人倍率は常に高水準を維持しており、就職先の選択肢も保育所・認定こども園・児童福祉施設など多岐にわたります。

とくに都市部では慢性的な人材不足が続いているため、経験の浅い方でも希望の条件で就職できる可能性が比較的高いです。

ただし施設によって待遇や勤務条件が異なるため、よく調べて慎重に比較検討する必要があります。

保育士の給与・待遇

保育士の平均月収は、経験年数や勤務地域によって変動があるものの、全国平均で24万円前後です。

※参考:求人ボックス給料ナビ「保育士」

これに加えて、処遇改善加算や職務手当・住宅手当などの各種手当、賞与などが支給される施設も増えています。

また、福利厚生の充実度も年々向上しており、産休・育休制度や時短勤務制度を整備する施設も多いです。

キャリアアップの方法

保育士としての経験を積むことで、主任保育士や施設長といった管理職を目指すことが可能です。

さらに、専門性を高めるための認定資格取得や、保育コンサルタントとして独立するなど、さまざまなキャリアパスが用意されています。

近年では保育所以外の活躍の場も広がっており、子育て支援員・保育アドバイザー・企業内保育施設のマネージャーとして活躍する方も増加傾向です。

また、保育士の経験を活かして保育関連企業での商品開発や企画職に転身するなど、多様なキャリア選択ができます。

保育士資格の将来性

少子化が進む一方で、共働き世帯の増加や保育ニーズの多様化により、質の高い保育サービスへの需要は今後も継続すると予測されています。

保育士に求められる能力は年々高度化していることから、国は保育士の専門性を再評価し、給与水準の引き上げを重点政策として掲げています。

各種手当の充実や賃金改善に向けた取り組みのほか、ICT化による業務効率化・短時間勤務制度の導入など、働きやすい職場環境づくりも着実に進展しているところです。

子育て支援の専門家として地域社会での重要性も増していることから、保育士資格は今後も価値の高い資格であり続けることが期待されます。

よくある質問

保育士を目指す方々からよくある質問を紹介します。

保育士になるのに年齢制限はありますか?

保育士資格の取得に年齢制限は設けられておらず、実際に40代や50代で資格を取得する方も増えています。

むしろ、人生経験や子育て経験を活かせる点で、ベテラン世代の方が重宝される場面も多くなっています。

ただし、採用時に施設独自の年齢条件が設定されている場合もあるため、就職を考えている施設の募集要項はしっかりと確認しておきましょう。

「保育士試験に合格する方法」で、保育士試験の受験資格について紹介しています。

保育士試験と指定保育士養成施設のどちらがおすすめですか?

生活環境や目標に応じて、最適な方法は変わってきます。

養成施設では実践的な技術が身につき、充実した就職支援も受けられますが、時間と費用の投資が必要です。

一方、試験による取得は比較的低コストで、働きながら準備を進められるものの、独学での対策が求められます。

まずは自分の状況を見つめ直し、無理のない方法を選択することが大切です。

「それぞれのメリット・デメリット」も参考にしてください。

保育士の給料はどのくらいですか?

経験年数や勤務地域、施設の種類によって給与水準は異なりますが、一般的な保育士の月給は24万円前後です。

これに加えて賞与がある場合や、職務手当・処遇改善手当・住宅手当などの各種手当が支給される施設も多くあります。

くわしくは「保育士の給与・待遇」で紹介しています。

まとめ

保育士は、子どもたちの成長に直接関われるやりがいのある仕事であり、社会からの需要も高いです。

保育士になるには保育士資格が必須であり、指定保育士養成施設の卒業か保育士試験の合格のいずれかで資格を取得しなければなりません。

資格取得の方法は、自身の状況に応じて選択でき、社会人や主婦の方でも十分にチャレンジできます。

資格取得までの道のりは決して簡単ではありませんが、計画的な準備と適切なサポートを活用することで、着実に目標達成へと近づくことが可能です。

この記事が、子どもたちの未来を支える保育士として第一歩を踏み出す参考になれば幸いです。

- 保育士への夢、ウィルオブが全力でサポートします!

- 保育士を目指そうと決意された方も、まだ迷っている方も、ぜひウィルオブにご相談ください。保育業界での豊富な実績を持つキャリアアドバイザーが、あなたの状況や目標に合わせた最適なプランを提案します。

実績のあるウィルオブが、夢への第一歩を踏み出すお手伝いをします。まずは無料相談をご利用ください。 >>相談・登録はこちら