近年、クラウドファーストの考え方が主流になりつつあり、それに伴ってクラウドエンジニアの需要も急速に拡大しています。その一方で「クラウドエンジニアはやめとけ」という声が一定数あるのも事実です。

本記事ではクラウドエンジニアが敬遠される理由を解説するとともに、クラウドエンジニアとして働くメリットを紹介します。

ウィルオブテックはITエンジニア特化型の転職支援サービスです。ITエンジニアの転職に詳しいアドバイザーとお話ししてみませんか?ぜひお気軽に無料のキャリア相談にご参加ください。

無料のキャリア相談を予約するTOPICS

クラウドエンジニアが「きつい・やめとけ」と言われる7つの理由

クラウドエンジニアが敬遠される主な理由として、以下に挙げる7つの要因が考えられます。

必要なスキル・知識の幅が広い

クラウドエンジニアは、クラウド上にサーバやストレージを構築するIaaS、あるいはミドルウェアやランタイムなどをクラウド環境で提供するPaaSに関する幅広い知見が求められます。

とくに「Amazon Web Services(AWS)」「Microsoft Azure(Azure)」「Google Cloud」など、IaaS・PaaS市場で高いシェアを誇るクラウドサービスの専門的な技術と知識が必要です。

たとえばECサイトをAWS上に構築する場合、仮想サーバの「Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2)」や、ストレージサービスの「Amazon Simple Storage Service(Amazon S3)」、リレーショナルデータベースの「Relational Database Service(Amazon RDS)」などの高度な知見が欠かせません。

こうしたスキルを習得するのは容易ではなく、資格の取得難易度も高いため、クラウドエンジニアは敬遠されがちな傾向にあります。

シフト制や夜勤も珍しくない

ITシステムやWebサービスの運用基盤は24時間の連続稼働を求められる場合が多く、継続的な監視やメンテナンスが欠かせません。深夜の時間帯でもシステムが正常に動作しているかを監視する必要があるため、2交替制や3交替制を採用する企業が多い傾向にあります。

とくにインフラストラクチャの運用・保守を担当する場合、深夜の時間帯に勤務するケースは決して珍しくありません。

不規則な勤務時間は昼夜の生体リズムが崩れやすく、心身の健康状態にも影響を及ぼすリスクが懸念されるため、クラウドエンジニアが敬遠される理由のひとつとなっています。

緊急対応で残業や休日出勤が発生する

緊急対応による残業や休日出勤も少なくありません。クラウドエンジニアの役割のひとつは、クラウド環境に構築されたインフラストラクチャの運用状況を監視し、ITシステムやWebサービスの安定稼働を担保することです。そのため、障害が発生した場合はログの確認やエラーコードの分析といった対応が必要です。

ITインフラのトラブルやインシデントは予測不可能なタイミングで発生します。クラウド環境のITシステムやWebサービスに何らかの障害が発生した場合、クラウドエンジニアは夜間や休日であっても緊急対応が求められることがあります。

責任が大きく、プレッシャーになりやすい

クラウドエンジニアは企業のITインフラを支える重要な役割を担っており、業務上の責任とそれに伴う精神的な負荷が大きい職種です。

たとえばクラウド環境にインフラストラクチャを構築する際は、業務要件とシステム要件を正確に理解し、そのビジネスニーズに基づくアーキテクチャを設計しなくてはなりません。この設計に不備がある場合、システムのパフォーマンスやデータの連携性、既存システムとの相互運用などに問題が生じる可能性があります。

また、障害発生時はサービスの中断やセキュリティインシデントを招くリスクがあり、場合によっては事業の継続そのものが危ぶまれます。

たとえば障害発生によって機密情報が流出した場合、経済的な損失を被るのはもちろん、事業停止に至るリスクもあるなど、業務上の責任とプレッシャーが大きい傾向にあります。

急速に進化する技術を学び続けなければならない

最新の情報通信技術を学び続ける必要もあります。IT分野の技術や知識は指数関数的な発展を特徴としており、クラウドエンジニアは日進月歩で進化する最新のクラウドサービスについて学び続けなくてはなりません。

たとえばIaaS・PaaS市場でトップシェアを誇るAWSは200種類以上のサービスを提供しており、その90%以上は全世界のユーザーのリクエストに基づいて実装されています。

AWSを基盤とするITインフラを構築するためには、これら複数のサービスに精通するとともに、業務要件と機能要件に基づく適切なソリューションを選定する高度な知見が求められます。

在宅・リモートワークが難しい案件もある

ITエンジニアとして働くメリットのひとつとして、在宅・リモートワークに対応しやすい点がありますが、クラウドエンジニアの仕事には、在宅勤務やリモートワークが難しい業務も存在します。

原則としては、物理的なITインフラの運用・保守が不要なため、従来のインフラエンジニアと比較してリモート型の業務に対応しやすい傾向にあります。

しかしハイブリッドクラウド環境における運用・保守や、オンプレミス型の既存システムをクラウドマイグレーションするといった業務領域では、在宅・リモートワークへの対応が困難です。

ITスキル以外の能力も求められる

クラウドコンピューティングに関する技術・知識だけでなく、コミュニケーション能力やプロジェクト管理のスキルも求められます。

たとえば基幹系システムのクラウドマイグレーションは、組織全体の業務フローに影響を与える重大なプロジェクトです。そのため、各部門とのコミュニケーションを介して業務要件を明確化し、移行後の運用体制を踏まえながら移行計画を立案・策定する必要があります。

また、経営層やクライアントに対して既存システムの現状を説明し、クラウド環境に移行するメリットや技術的な提案などをわかりやすく説明するのもクラウドエンジニアの役割です。

したがって、全社的な連携やクライアントとの折衝においては、単なる技術者としての役割を超えた調整能力が求められます。

実は売り手市場!クラウドエンジニア不足で需要は急増中

「クラウドエンジニアはやめとけ」という意見は少なくありませんが、将来的な動向を見据えた場合、クラウドエンジニアは継続的な需要の拡大が見込める職種です。

国内では生産年齢人口の減少に伴ってさまざまな産業で人材不足が深刻化しており、経済産業省委の「IT人材需給に関する調査」によると、IT需要の伸び方次第では2030年までに約79万人のIT人材が不足するとの予測があります。

しかし現代では複数のクラウドサービスを併用するマルチクラウドや、オンプレミス型とクラウド型を組み合わせるハイブリッドクラウドなど、クラウドコンピューティングを主体としてITインフラを構築する企業が増加傾向にあります。

IT人材が不足する一方、クラウドエンジニアの需要は増大していく見込みのため、ITエンジニアの中でも極めて将来性の高い職種と見て差し支えありません。

参照元:「IT人材需給に関する調査|経済産業省・みずほ情報総研株式会社」

| ▼クラウドエンジニアの平均年収や役立つ資格情報など、こちらの記事もおすすめ 「クラウドエンジニアの転職事情は?平均年収や役立つ資格を徹底解説」もあわせてご覧ください。 |

そもそもクラウドエンジニアとは何をする仕事?

クラウドエンジニアはインフラエンジニアの一種であり、クラウド環境におけるインフラストラクチャの設計・構築・運用・保守を担う職種です。

定義された要件に基づいてITシステムやWebサービスの運用基盤をクラウド環境に構築し、インフラストラクチャの運用管理を通して安定稼働を担保することが主な役割となります。

| ▼クラウドエンジニアの詳細について知りたい方はこちらの記事をご覧ください 「クラウドエンジニアはどんな仕事? 必要なスキルや将来性や年収を解説」 |

これからクラウドエンジニアとして働く5つのメリット

クラウドファーストが一般化しつつある現代市場で、クラウドエンジニアとして働く代表的なメリットは以下の5つです。

ITの幅広いスキル・知識が身につく

AWSやAzure、Google CloudといったIaaS・PaaSに関する幅広い技術と知識を習得できます。

また、サーバやネットワーク、ストレージといったインフラストラクチャに関する基本的なスキルを身につけられるのはもちろん、サーバレスやコンテナ、マイクロサービスアーキテクチャなどの先進的な技術に関する知見も深まります。

エンジニアの中でも高い年収が期待できる

ウィルオブテックが保有している求人情報では、クラウドエンジニアの年収は600万円前後が目安となっており、1,000万円以上を提示する求人も少なくありません。

厚生労働省が運営する職業情報提供サイト「jobtag」によると、システムエンジニアの平均年収は557.6万円となっています。したがって、クラウドエンジニアはITエンジニアの中でも高い年収が期待できる職種です。

参照元:「システムエンジニア(業務用システム)|jobtag」

需要が高く、よりよい転職先が見つけやすい

総務省の「令和5年通信利用動向調査報告書(企業編)」によると、企業のクラウドサービス利用状況は、「全社的に利用している企業:50.5%」「一部の事業所または部門で利用している企業:27.0%」となっています。

およそ8割の企業がクラウドコンピューティングを利用しており、クラウドエンジニアの需要も拡大していくと予測されます。そのため、より待遇のよい転職先を見つけやすい点がメリットです。

参照元:「通信利用動向調査(企業編)|総務省」

自分に合った働き方を選べる

クラウド環境の運用・保守といった業務領域は在宅・リモートワークに対応しやすい傾向にあります。

一般的なインフラエンジニアと比較した場合、リモート型の勤務形態に対応できる業務領域が多いため、フリーランスエンジニアを目指す人や、育児や介護などの事情を抱える人には適した職種のひとつです。

ただし、先述のハイブリッドクラウドの運用やオンプレミス型システムのクラウド移行のような業務では、現場対応が必要となることもあるため注意が必要です。

将来的なキャリアの選択肢が広がる

ITエンジニアとしてのキャリアアップも見込めます。

先述したように、クラウドエンジニアは技術者としての役割を超えたコミュニケーション能力やプロジェクト管理・調整能力といった幅広いスキルが求められます。

業務の責任と精神的な負荷は大きいものの、その経験を通して研鑽を積むことで、将来的にプロジェクトマネージャーやITアーキテクト、ITコンサルタントなどへのキャリアアップが期待できます。

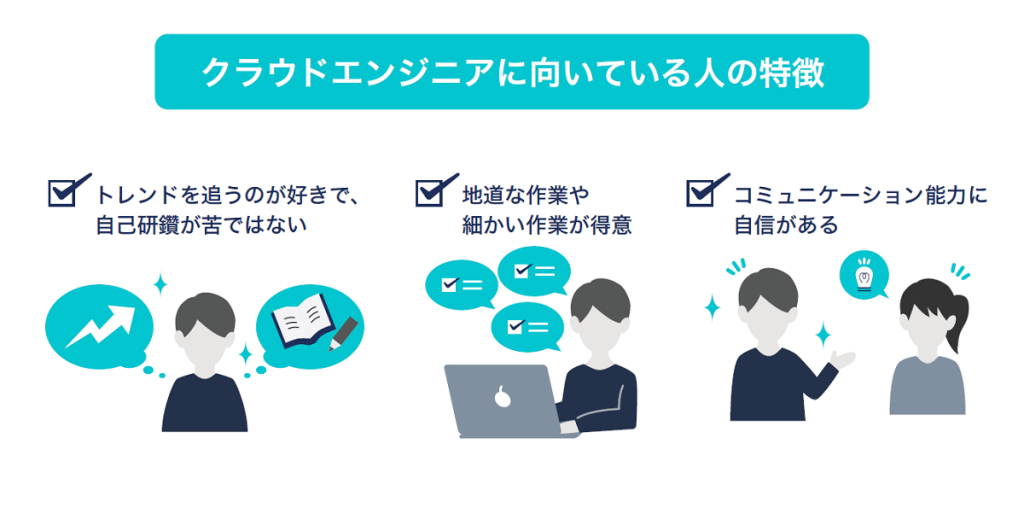

クラウドエンジニアに向いている人の特徴は?

クラウドエンジニアは技術習得の難易度が高く、人との関わりも多い職種です。そのため、クラウドエンジニアとしての適性があるのは、以下に挙げる3つの要素を有する人と考えられます。

トレンドを追うのが好きで、自己研鑽が苦ではない

情報通信技術は急速に進歩・発展しており、とくにクラウド市場では新しいソリューションや高度なツールが次々と登場します。

クラウドエンジニアとして活躍し続けるためには、先進的な技術を自主的に学び続ける勤勉な姿勢が必要です。

したがって、テクノロジーやコンピュータのトレンドに深い興味・関心を示し、先進的な技術を学んだり、資格を取得したりするのが苦ではない人は、クラウドエンジニアとしての適性があると考えて問題ありません。

地道な作業や細かい作業が得意

クラウドエンジニアの業務には、サーバのインスタンス設定やストレージの構成、ネットワーク設定、セキュリティグループの定義、トラブルシューティングと障害対応など、地道でありながらも責任重大な作業が多く含まれます。

そのため、責任感が強く細かい作業に集中して取り組める人、複雑な問題を一つひとつ解決していく忍耐力がある人、あるいは細かいミスや変化に気付ける繊細な人に向いている職種です。

コミュニケーション能力に自信がある

クラウドエンジニアは、複数の部門や経営層などと連携しながら業務を推進する場合が少なくありません。

その際は非技術者に専門用語をわかりやすく説明し、プロジェクトの進捗やボトルネックをスムーズに共有できるコミュニケーション能力が必要です。

コミュニケーション能力は即座に習得することが難しい傾向にあるため、他者との意思疎通を図るスキルや共感力に長けた人であればクラウドエンジニアの適性があると考えられます。

AIでなくなる?クラウドエンジニアの将来性と市場動向

IDC Japan株式会社が2024年6月に発表した「国内クラウド市場予測」によると、クラウド市場は右肩上がりで成長しており、2028年には2023年比2.1倍の16兆6,285億円規模の市場に拡大すると予測されています。

DXの実現に向けてITインフラのクラウドマイグレーションを推進している企業も多く、今後もクラウドエンジニアの需要は拡大し続けると予測されます。

近年は生成AIの加速度的な進歩・発展により、人工知能による知的労働の代替を懸念する声が少なくありません。AI技術の進歩によってITエンジニアの役割が変化することは考えられますが、システム全体のアーキテクチャ設計や複雑なトラブルシューティングには人間による判断が不可欠です。

したがって、現状ではクラウドエンジニアの需要が消滅する可能性は低く、いかにしてAI技術を戦略的に活用していくかが課題となるでしょう。

参照元:「国内クラウド市場予測を発表|International Data Corporation(IDC)」

まとめ

クラウドエンジニアは必要なスキルの幅が広く、夜勤や休日出勤が発生することもあります。また、業務の責任が大きく継続的な学びが必要なほか、リモートワークに対応しにくい業務もあり、IT分野以外のスキルも求められることがあります。

これらがクラウドエンジニアは「やめとけ」「きつい」と言われる主な理由ですが、これらの経験はスキルアップやエンジニアとしての成長にもつながります。

さらにクラウド市場の拡大に伴ってクラウドエンジニアの需要は高まっていることから、高い将来性が期待できる職種でもあります。クラウドエンジニアとして働きたい方やキャリアチェンジを目指す方は、IT業界に関する豊富な情報を持っている転職エージェントに相談してみるのがおすすめです。

ウィルオブテックのキャリア支援は、マッチング精度の高さに強いこだわりがあります。求人票だけではわからない社風やカルチャーなどをもとに、あなたにあったキャリアを一緒に考え、丁寧なサポートを強みとしています!まずは情報収集でも問題ありません。少しでも興味があれば、まずはITエンジニアの転職に詳しいアドバイザーとお話ししてみませんか?ぜひお気軽に無料のキャリア相談にご参加ください。

無料のキャリア相談を予約する