仕事がうまくできないと感じると、周囲に置いていかれたような焦りや不安を抱くこともあります。

程度の差こそあれ誰もが経験する課題ですが、この状況は改善することも可能です。

この記事では、仕事がうまくいかない理由を解説し、強みを活かす改善策を紹介します。

自分自身を客観的に見つめ直す機会として、ぜひ参考にしてください。

仕事で悩んでいるあなたへ!

キャリアの選択肢を広げるチャンス

環境とのミスマッチによって本来の力が発揮できず、仕事ができないと感じていませんか?

ウィルオブでは、スキル・性格・希望に合う転職のサポートを行っています。カウンセリングで強みを発見して自分に合った仕事を見つけることで、仕事ができない悩みを根本から解決しましょう。まずはお気軽にご相談ください。

目次

仕事ができない人の特徴7つ

ここでは、仕事ができないと感じがちな人によく見られる7つの特徴を解説します。

時間管理が苦手

- 優先順位の設定が曖昧で緊急性の低いタスクに時間を費やす

- 自分の処理速度を正確に把握できずに作業計画が現実的でない

効率的な時間の使い方ができず、締め切りに追われる状況を繰り返す人は要注意です。

上のような人は「なぜか一日があっという間に終わってしまう」と感じることが多く、常に時間に追われる不安を抱えてしまうこともあります。

報連相が不足

- 進捗状況の報告が遅れて周囲に迷惑をかける

- 問題を一人で抱え込み、事態を悪化させる

報告・連絡・相談が足りない人は、上司や同僚とのコミュニケーション頻度が低く、必要な情報が適切なタイミングで共有できていない状態です。

小さなトラブルが大きな問題に発展するケースもあり、チーム全体の業務効率を下げる要因となっていることも少なくありません。

同じミスを繰り返す

- 業務の全体像を理解していないことによりミスの重大性を認識できない

- 失敗から学ぶ姿勢がない

ミス自体は誰にでもあることですが、原因を振り返らず改善のアクションを起こさないと、同じミスを繰り返す要因となります。

しかし、業務の仕組みそのものに問題があるケースもあります。

たとえば、チェック体制が不十分だと、個人だけでは防げないミスも起きやすくなります。

基本スキルが不足

- ExcelなどのITツールの活用能力が低い

- ビジネス文書の作成スキルが足りない

業務に必要な基礎的なスキルが身についていないと、どんなに努力しても成果を出すことは困難です。

これらは業務の質とスピードに直接影響するため、早急な習得が求められます。

指示の勘違いが多い

- 上司からの指示を誤って理解して自分勝手な解釈で業務を進める

- 指示を受ける際のメモ習慣がない

聞き間違いや認識のズレは、確認不足や曖昧な理解から生まれます。

理解していないのにわかったと言う・質問するのが怖くて確認しないなど、コミュニケーション上の問題も潜んでいることが多いです。

困っても一人で抱え込む

- 質問や相談ができず結果として効率の悪い方法で業務を進める

- チームワークの重要性を理解せずにすべて一人で解決しようとする

この姿勢は、自分のプライドや周囲に迷惑をかけたくない気持ちから生まれます。

困ったときに他者に適切に助けを求められないと、仕事のパフォーマンスが大きく低下する可能性が高いです。

批判を受け入れられない

- 指摘を個人攻撃と捉える

- 言い訳に終始する

フィードバックや注意を素直に受け入れられないと、成長のチャンスを逃してしまいます。

まずは「アドバイス=応援」と前向きに捉える意識が大切です。

他者からのアドバイスを素直に聞き入れられないことで、同じ失敗を繰り返す悪循環に陥ることも多いです。

仕事ができないと感じる理由

仕事がうまくいかない背景には、個人的な要因と環境的な要因が複雑に絡み合っています。

個人の要因

明らかな能力やスキルの不足は、仕事ができないと感じる最大の要因です。

業務に必要な知識や経験が不十分であれば、どれだけ意欲的に取り組んでも成果を出すことは難しくなります。

また、過度の不安・自信のなさ・ネガティブな思考パターンに囚われていると、持っている能力を十分に発揮できません。

健康状態の問題も、パフォーマンスに直結するため注意が必要です。

なお、病気や発達障害があるケースでは、医師の診断を受けることで適切なサポートや理解を得られることもあります。

長期間悩みが続く場合は、専門家に相談することも検討しましょう。

環境の要因

職場環境が個人のパフォーマンスに与える影響は、想像以上に大きいものです。

適切な教育体制がない職場では、必要なスキルを習得する機会が限られ、成長が阻害されることがあります。

また人間関係の問題やハラスメントがあると、モチベーションの低下やストレスの原因となり、本来の能力が発揮できません。

職場の雰囲気やカルチャーが自分に合わない場合も、無意識のうちに仕事へのエネルギーが削がれるため注意が必要です。

適性のミスマッチ

【例】

- 分析的思考が得意な人がクリエイティブな部署に配属されている

- 対人スキルが高い人が一人作業中心の業務に就いている

- コツコツ取り組むタイプの人がスピード重視の環境に置かれている記録

仕事ができない状態は、個人の強みや特性と業務内容が合っていないことでも引き起こされる可能性があります。

自分の特性と業務内容の適合性を見直すことで、環境の変化や自己成長の方向性が見えるケースも少なくありません。

改善する7つの方法

ここでは、仕事がうまくいかない状況を段階的に改善する方法を7つ紹介します。

課題を洗い出す

仕事の問題点を改善するためには、まず具体的な課題を明確にすることが重要です。

日々の業務で感じる困難や失敗の内容を具体的に書き出し、パターンや共通点を見つけましょう。

この作業によって漠然とした「できない感」が具体的な課題に変わり、対策を立てやすくなります。

また、自分では気づかない問題点を把握するために、信頼できる上司や同僚からのフィードバックを積極的に求めることも効果的です。

強みと弱みを分析する

自分自身の強みと弱みを客観的に把握することは、効率的な改善戦略を立てる上で欠かせません。

強みを活かしながら弱みをカバーする方法を考えることで、短期間で大きな成果を得ることもできます。

苦手な部分は一人で抱え込まずに周りの力を借りても良いので、できるところから少しずつ取り組んでいきましょう。

時間管理を身につける

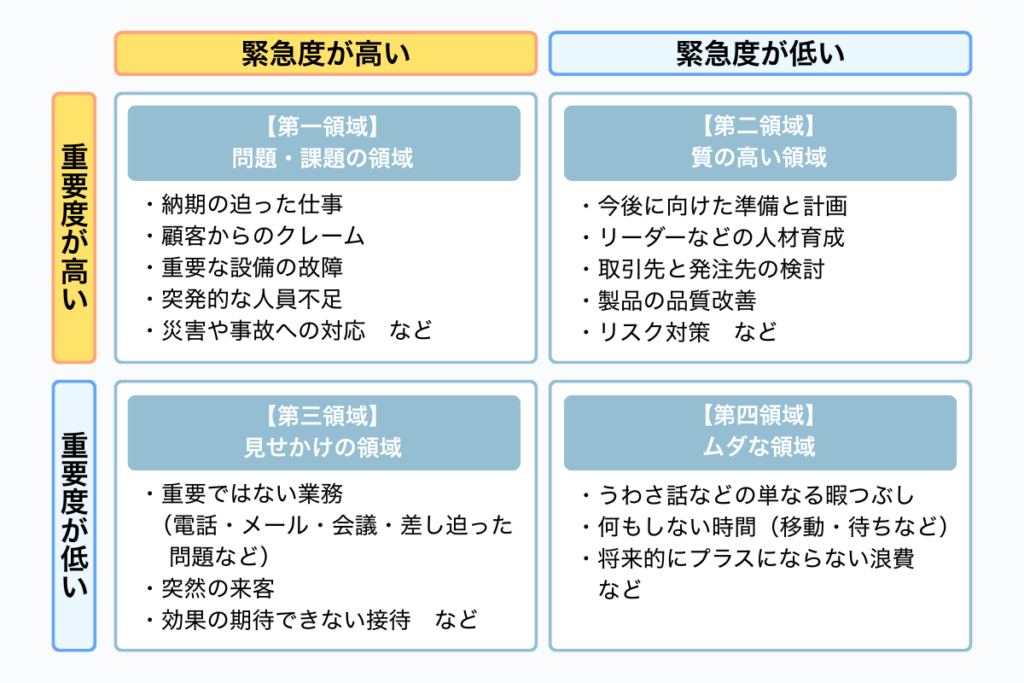

※参照:Future CLIP/富士フイルム「仕事の優先順位を見きわめる「時間管理のマトリックス」/図解で思考整理」

効率的な時間管理は仕事の成果を高める鍵です。

まずは自分のタスクをすべて可視化し、重要度と緊急度の2軸で分類することから始めましょう。

「重要かつ緊急」なタスクを最優先して「重要だが緊急ではない」タスクに計画的に取り組む習慣をつけることが、長期的な成果につながります。

1日の中で自分の集中力が高まる時間帯を把握し、その時間に難易度の高い業務を配置するなど、自分のリズムに合わせた時間設計も効果的です。

コミュニケーションを改善する

コミュニケーション能力の向上は、多くの仕事の問題を解決する鍵になります。

報告・連絡・相談のタイミングを意識し、相手が求める情報を簡潔に伝える練習を日常的に行いましょう。

加えて、聴く力の向上も同様に重要です。

相手の発言を最後まで注意深く聞き、必要に応じてメモを取る習慣をつけることで指示の勘違いを減らせます。

質問することに抵抗がある場合は、まず小さな疑問から質問する練習を始めるのも効果的です。

必要スキルを習得する

すべてを一度に改善しようとすると挫折しやすくなるため、まず現在の業務で最も不足していると感じるスキルを1〜2つに絞り込みましょう。

次に具体的な学習計画を立て、短期的な目標と長期的な目標を設定します。

また、オンライン学習・セミナー・社内研修などを活用し、学んだことをすぐに実務に応用するサイクルを回すことも効果的です。

メンタルの安定を図る

ストレスが蓄積すると判断力や集中力が低下するため、自分なりのストレス解消法を確立しておきましょう。

適度な運動・趣味の時間・十分な睡眠の確保などの基本的な自己ケアを習慣化することがポイントです。

完璧主義の傾向がある場合は、適切な妥協点を見つけると意識的に考えるようにして、必要以上にプレッシャーをかけない工夫もおすすめします。

周囲に相談する

一人で問題を抱え込まず、適切なタイミングで上司や先輩に相談することは問題解決の近道です。

相談する際は「何に悩んでいるのか」「自分なりに考えた解決策」を整理してから臨むと、具体的なアドバイスを得やすくなります。

社内のメンター制度や外部のキャリアコンサルタントなど、客観的な視点からアドバイスを受けられる機会を積極的に活用することも有効です。

即実践!仕事力向上の4ステップ

理論を知るだけでなく実践することで、確実に成長を実感しましょう。

ここでは短期から長期まで4ステップにわけて、具体的な改善法を紹介します。

明日から試せる改善策

まずは朝15分早く出社して、一日のタスクを整理することから始めてみましょう。

業務の開始前に今日最も重要なこと3つを決めておくことで、一日のポイントがはっきりします。

会議やミーティングでは積極的にメモを取り、終了後5分以内に自分の言葉で内容をまとめ直す練習も効果的です。

これにより指示の誤解を減らし、情報の定着率を高められます。

1週間で習慣化すること2つ

継続的な成長には、効果的な行動の習慣化が欠かせません。

【毎日の業務終了時に15分の振り返りタイムを設定】

その日の成功と失敗を簡単にメモし、翌日に活かせるポイントを考えます。

【週に1度は自分の業務の棚卸し】

不要な業務や効率化できる部分がないか検討する時間を確保します。

これらを1週間のうちに習慣化してみましょう。

定着すれば、自然と仕事の質と効率が向上します。

1ヶ月後の未来をイメージ

目標設定の効果を高めるには、1ヶ月後の理想の自分をできるだけ具体的にイメージすると有効です。

以下のように、複数の観点から未来の姿を描き出してみましょう。

- どんな業務がスムーズにこなせるようになっているか

- どんな評価を受けているか

- どんな気持ちで仕事に臨んでいるか

このイメージが明確になるほど、日々の行動に一貫性が生まれ、目標達成への道筋が見えてきます。

定期的に進捗状況を確認し、必要に応じて戦略を修正する柔軟さも大切です。

キャリア設計のヒント

長期的な視点でキャリアを考えることも、現在の仕事の取り組み方に良い影響を与えます。

5年後・10年後にどのようなスキルや経験を身につけていたいかを考え、現在の業務との関連性を見出すことで、モチベーションが保てます。

さらに、自分の価値観や強みを活かせる職種や業界について情報収集を行い、必要に応じてキャリアチェンジの可能性も視野に入れておきましょう。

キャリアパスは一本道ではなく、複数の選択肢が存在するのです。

自分らしく活躍するポイント

仕事の評価だけが自分の価値を決めるわけではありません。

ここでは、自分らしいキャリアを築くためのアドバイスを4つ紹介します。

自分の価値を見直す

「仕事ができる=自分の価値がある」という思い込みから脱却することが精神的な安定につながります。

人間の価値は仕事の成果だけで測れるものではなく、人間関係・趣味・社会貢献など多様な側面から成り立っています。

他者との比較ではなく、過去の自分と比べて成長を感じ自己評価することも、より健全な自己認識を育めます。

自分の存在そのものに価値があることを忘れないでください。

二元論で考えない

「できる・できない」という二元論的な考え方は、自己成長の妨げとなることがあります。

実際には仕事の能力は連続的なスペクトルであり、誰もが得意・不得意を持っているものです。

できないと感じる領域も、適切な環境と努力によって徐々に改善できる可能性があります。

また自分の弱みを過度に気にするのではなく、強みをさらに伸ばす方向に注力することで、独自の価値も生み出せるのです。

強みを活用する

自分の強みと職場環境のマッチングを最適化することで、仕事のパフォーマンスを高められます。

たとえば、細部への気配りが得意な人は品質管理や顧客対応などの役割で活躍できます。

創造的な発想が強みの人は、プロジェクトの企画立案などで力を発揮する可能性が高いです。

特性を活かせる業務領域を積極的に開拓したり、チーム内での役割調整を上司に相談したりすることで、自分が活きる場所を見つけることが可能です。

行動プランを作る

次のステージに進むためには、具体的な行動計画を立てましょう。

現状分析をもとに短期・中期・長期の目標を設定し、それぞれの達成に必要なステップを明らかにします。

とくに短期目標は1週間以内に取り組めることのレベルまで具体化することがポイントです。

定期的に進捗を振り返り、計画を修正する柔軟さも大切にしましょう。

目標達成のための小さな成功体験を積み重ねることで、自信を取り戻し次のチャレンジへの原動力となります。

向かない仕事への対応

自分に合わない仕事で悩んでいる場合、どのように対処すべきか迷うものです。

ここでは、向いていない仕事への対応策を3つ紹介します。

努力で改善できるか判断

まず、現在の仕事が本当に自分に合っていないのか、それとも一時的なスキル不足や環境の問題なのかを見極めましょう。

まずは3〜6ヶ月を目安とし、改善に向けてじっくり取り組んでみてください。

少しずつ慣れてきたと感じられるなら、継続の価値があります。

またこの過程で自分自身についての理解も深まり、次のステップへのヒントが得られることも少なくありません。

職場内での調整を試みる

仕事に向いていないと感じる場合でも、まずは現在の職場内で調整を検討しましょう。

上司との面談で自分の強みを活かせる業務への異動を相談したり、チーム内での役割分担の見直しを提案したりすることで、環境を変えずに状況が改善することもできます。

メンターを見つけて指導を仰ぐ・苦手な分野の研修を受けるなど、現在の職場での適応力を高める方法も有効です。

自己成長の機会と捉える

苦手なスキルに取り組むことで、自分の可能性を広げるチャンスになることもあります。

困難な状況を乗り越える過程で培われる忍耐力や問題解決能力は、どのような職場でも価値のある資質です。

自己成長の視点で現状を見つめ直すことで、新たな気づきが得られる可能性もあります。

転職を検討する際のポイント

何をやっても状況が改善しない場合、転職も選択肢の一つです。

ここでは、より自分に合った環境を探すための考え方と注意点を解説します。

適性を活かす仕事探し

自分の適性を活かせる仕事を探す際は、過去の楽しいと感じた瞬間や没頭できた業務を手がかりにしましょう。

また性格診断ツールやキャリアカウンセリングを活用し、自分の特性に合った職種や業界の情報を集めることも有効です。

職場環境の雰囲気や価値観などの目に見えにくい部分も、長期的には重要な要素となります。

転職を検討する際は企業文化やチームの特性もリサーチがおすすめです。

転職時の注意点

キャリアチェンジを考える際は、いくつか注意点があります。

まず、現職での経験やスキルをどのように活かせるかを明確にしておきましょう。

また、今の職場の何が合わないのかを具体的に分析し、同じ問題を繰り返さないよう次の環境選びに活かすことも大切です。

転職活動は心身ともに負担が大きいため、準備期間を十分に確保し、可能なら現職に在籍したまま行うことをリスク管理の面でもおすすめします。

よくある質問

仕事ができないと感じる人からよくある質問をまとめました。

「仕事ができない」と感じるのは自分だけですか?

いいえ、多くの人が経験することです。

「仕事ができない人の特徴7つ」で紹介した内容は、程度の差こそあれ誰もが経験します。

課題から目を背けず、自分の強みと弱みを客観的に分析し、具体的な改善策を一つずつ試していく姿勢が大切です。

時間管理を改善する方法はありますか?

はい、あります。

タスクの可視化・優先順位づけ・小さな締め切りの設定などが効果的です。

また、自分の作業リズムを理解し、集中力が高い時間帯に重要な仕事を配置するなどの工夫も効果があります。

「時間管理を身につける」「明日から試せる改善策」で具体的な方法を紹介しています。

適性がないと感じたらすぐに転職すべきでしょうか?

いいえ、すぐに転職を決断するのはベストではありません。

「向かない仕事への対応」で解説しているように、まずは改善の余地があるか見極めましょう。

環境要因や一時的なスキル不足の場合は、改善策を試してみることをおすすめします。

しかし適性のミスマッチが明確な場合は、自分の強みを活かせる環境への移行も選択肢の一つです。

まとめ

仕事ができないと感じることは、キャリアの中で誰もが経験する悩みです。

しかし、時間管理の弱さ・コミュニケーション不足・スキル面の課題など、多くの問題は適切な対策によって克服できます。

自分を責めるのではなく、具体的な理由を特定し計画的に改善していく姿勢が大切です。

自分らしく活躍できる場所を見つけ、充実したキャリアを築くために、今日からできる小さな一歩を踏み出しましょう。

キャリアは一本道ではなく、さまざまな可能性に開かれていることも忘れないでください。

仕事の悩みを解決!

強みを活かす一歩を踏み出そう

環境を変えて自分の強みを発揮できる場所を見つけることは、時に最良の解決策です。今の職場での改善を試みると同時に、キャリアの選択肢を広げてみませんか?

ウィルオブでは、カウンセリングで適性や強みを客観的に分析し、最適な職場とのマッチングをサポートします。まずはお気軽にご相談ください。